《橄欖油到蘋果酒》:美國兒童讀物經常出現、人稱「強尼蘋果籽」的約翰查普曼是誰?(關鍵評論網 書摘)

- Cyber PGS

- 2023年12月14日

- 讀畢需時 6 分鐘

小木屋與蘋果酒 Log Cabin and Hard Cider

在歐洲,cider指用蘋果來釀造的發酵飲料。酒精濃度從 1.2%到8.5% ABV.不等。口味多元,從乾辣青澀到甘甜豐郁;成品美麗如秋色:或為澄淨明亮的金黃或飽滿質樸的橙棕。有些還如香檳般嘶嘶冒泡,既古典雅致又芬芳深馥。然而,cider這個字,在現代美語中,指的卻是無酒精的發酵蘋果汁飲料。無論是超市常見的無氣泡發酵蘋果汁或以新鮮蘋果榨成的未過濾飲料,都可稱為cider。

儘管cider在美國超市中仍有穩固的一席之地,但許多美國人已經不知道,在新英格蘭地區的先民剛抵達這片廣袤新天地時,cider不只還未脫離它在舊大陸的原意(由蘋果釀製的含酒精飲料),更是當時最受歡迎也最普及的飲品。蘋果枝與蘋果籽不但跟著移民飄洋過海落地生根,最後還開枝散葉、繁衍眾多,成為美國最具代表性的水果。

蘋果與「新」樂園

提起新英格蘭地區的墾殖,便不能不提歐洲社會在16世紀時所發生的那場影響深遠、翻天覆地的變革。

中世紀歐洲基本上是個以羅馬天主教會為精神導師的基督教世界,然而羅馬教廷在世界面臨巨大變化轉折之際,卻因無法妥善處理教階組織因政治化而面臨的挑戰,也未能適切回應教會菁英在教義及禮儀上的神學思辯,加上教會與世俗權力(國王)及權貴家族之間複雜的利益糾葛及衝突,最後引發成歐洲思想史上最嚴重的一次分裂:史稱「宗教改革」(Protestant Reformation)。

宗教改革運動不只在歐陸引起廣泛迴響,一海之隔的不列顛島也無法置身事外。以英王為宗教領袖的英格蘭教會(即英國國教會)同樣面臨著嚴厲的內部挑戰。

這些與國家教會在崇拜禮儀、教會組織、政教關係甚或教義詮釋等各方面持有不同意見的教友當中,不少人認為教會已被墮落與腐化汙染,不再適合存在於潔淨教友的屬靈生活當中,因此,為了信仰,他們決心拋棄在英國的財產與家園,遠離故土,到「新世界」(New World)去重建一個潔淨的新家園及真正屬靈的教會。

存於於蘇黎世中央圖書館的一幅宗教改革虛擬場景。圖中,坐在左邊的是宗教改革運動中的知名神學家:馬丁路德(Martin Luther)、慈運理(Huldrych Zwingli)、約翰喀爾文(John Calvin)、梅蘭希頓(Philip Melanchthon)、布根哈根(Johannes Bugenhagen)以及厄克蘭帕迪烏斯(Johannes Oecolampadius),圖右側則是代表羅馬天主教會的人物。

早在1625年,英國國教會牧師William Blackstone於波士頓墾殖時,已建立起美東地區最早的果園。1629年時,首任麻薩諸塞灣殖民地(Massachusetts Bay Colony)總督John Endecott 還越洋從英國訂購一批蘋果種籽。繼任的清教徒領袖John Winthrop則擁有墾殖時期最知名的蘋果,依法,他必須以其位於科南特島(Conant’s Island) (註)上的果園所收成的部分蘋果來抵付土地租金。

就這樣,這一批登陸新英格蘭的清教徒墾殖隊伍與蘋果攜手,開始打造符合神之旨意的新未來。由於新教徒認為蘋果在性靈上優於葡萄,加上本質神聖而屬靈的蘋果在新英格蘭地區的生存情況良好,因此對於開始在新大陸上展開新生活的基督新教人士來說,欣欣向榮的蘋果樹標示的正是神的尊寵與神秘。

拋開宗教因素,果園與殖民地的建立實有密切關連。在開拓西北部地區時,為達穩定屯居的目的,殖民地的自治團體規定,新移民申請耕作土地的條件是,必須栽植五十顆蘋果樹或梨樹。由於蘋果是溫帶植物,結果穩定且照料容易,更是當時唯一能過冬的新鮮水果,因此成為早期新英格蘭地區移民最重要的食物之一。

今日已成美國文化象徵的蘋果派在18世紀時,就已是非常普遍的食物。1759年,住在德拉瓦河附近的瑞典牧師Israel Acrelius在寫回瑞典的信中提到:「(這裡)蘋果派一年到頭都有。沒有新鮮蘋果時,人們就用乾蘋果來製作蘋果派。」

感恩節時,超市裡擺滿了應景的蘋果派。

除了食用,蘋果也為人民提供廉價的低酒精飲料。由於當時的飲用水並非十分潔淨,因此發酵過的低酒精濃度飲料較符合衛生。在新英格蘭,蘋果酒與蘋果都能夠當成「貨幣」來使用,總之,不管是出於務實或宗教的考量,蘋果不只對維持新興農家的生計幫助巨大,也對殖民地的穩定性有莫大貢獻。

蘋果酒與建國先賢

隨著移民墾植,至18世紀時,維吉尼亞州與紐澤西州已成為美國重要的蘋果酒生產地。根據估計,1767年,麻州居民平均每人蘋果酒消耗量超過一個橡木桶;在1776年的獨立戰爭爆發前,每十處新英格蘭農場便有一家擁有自己的蘋果酒釀造廠。紐澤西州的蘋果酒與蒸餾蘋果白蘭地享譽全殖民地,至今仍擁有全美規模最大的商業蘋果白蘭地釀造廠。

當時新英格蘭的菁英階層,幾乎人人都擁有蘋果園,生活中也都少不了蘋果酒:例如美國首任總統華盛頓便擁有一家蘋果酒廠,而他的佛儂山莊園 (Vernon Mount)更種有數千株蘋果幼苗;以美食品味著稱的美國總統傑佛遜所經營的Monticello莊園,便有兩個果園,分別生產食用蘋果以及釀酒蘋果。他所生產的蘋果酒,受到極高的讚譽與評價。

另一位獨立建國領導人,知名科學家與政治家富蘭克林則留下不少與蘋果酒相關的名言。例如:「將蘋果拿來食用實在糟糕,最好全都拿去釀製蘋果酒 (It’s indeed bad to eat apples, it’s better to turn them all into cider.)」,還有「給我昨日的麵包,今日的肉及去年的蘋果酒(Give me yesterday’s bread, this Day’s flesh, and last year’s Cyder.)」等等。

另一位總統約翰亞當,身體力行地每日喝一大杯蘋果酒以消除胃脹氣。即使獨立半世紀之後,出身維吉尼亞州的亨利.哈里遜(William Henry Harrison)仍以「小木屋與蘋果酒(log cabin and hard cider)」的鄉愁緬懷訴求作為競選主軸。在1840年的總統選舉中,蘋果酒木桶是他的競選團隊必攜的助選道具,藉由美國先民鍾愛的樸實飲料來彰顯哈里遜將軍的自耕農身分以及其與立國精神之間的關連。

強尼蘋果籽的蘋果園

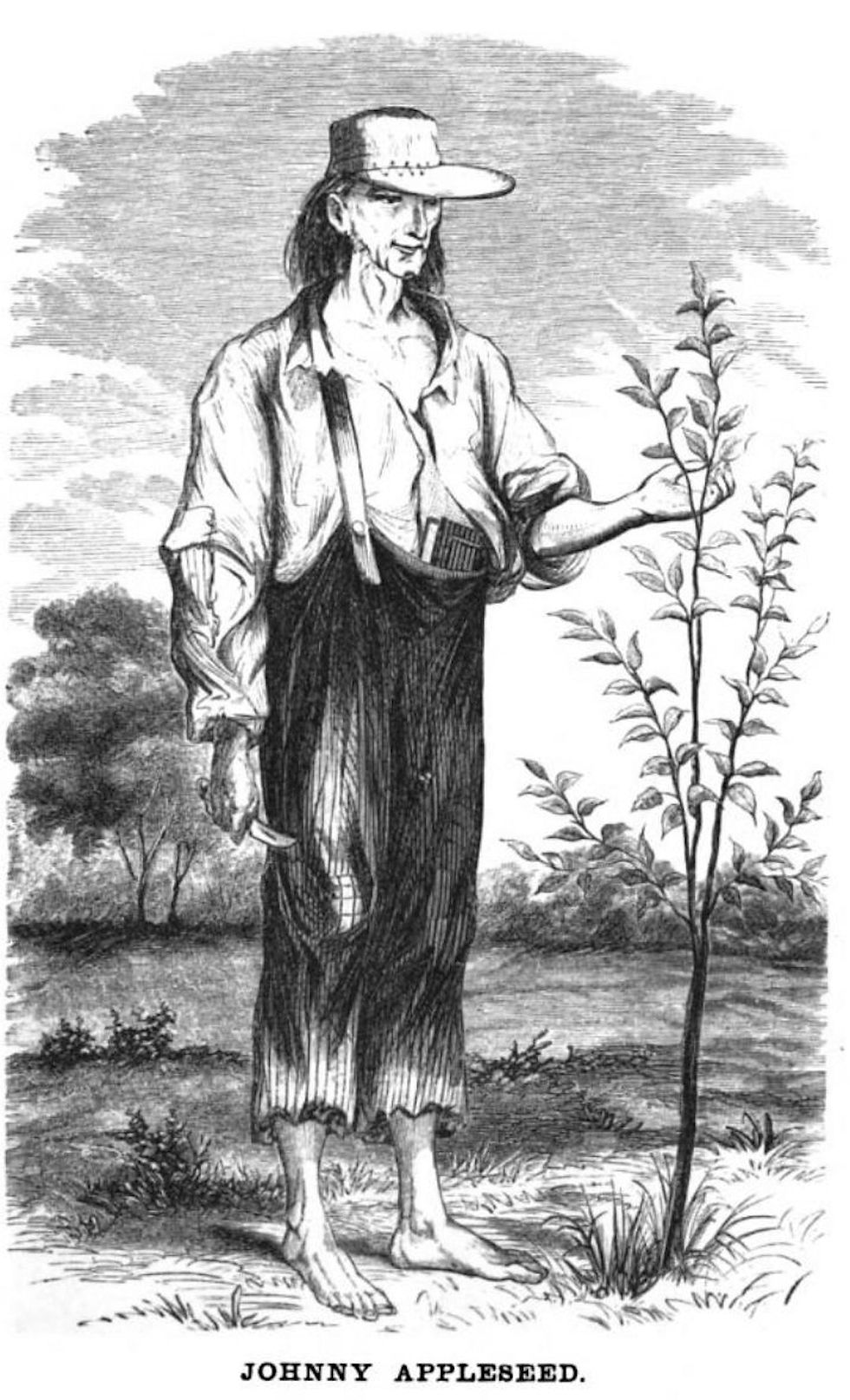

除了開拓先民大量廣植蘋果樹之外,另一個更傳奇的人物則將美國變成一個真正的蘋果實驗室:這就是人稱「強尼蘋果籽(Johnny Appleseed)」的約翰.查普曼 (John Chapman, 1774-1845)。他不只是美國史上的一個奇葩,也是美國本土兒童讀物中常常出現的人物主角。

19世紀中葉描繪的強尼蘋果籽形象。

在當時歐美知識界流行的自然神論(deism)(註2) 影響之下,約翰.查普曼成為史維登伯格的追隨者(Swedenborgian)。史維登柏格(Emanuel Swedenborg, 1688-1772)是斯堪地那維亞的知名思想家,他主張大自然中的一切物質都對應著特定的性靈真理,而世界各元素的交互作用則顯示出更強烈的性靈洞察。

因此,透過對自然界事物的理解,不只能尋覓神性的關聯,也能夠察覺其中隱含的神旨。

為了傳播信仰,約翰離開家鄉麻州,深入荒野去接近拓荒社群。途中,他觀察自然界的生態並記錄其特性;所到之處,他都播下蘋果種子。隨著他的足跡,紐約州、俄亥俄州、賓州等地的農舍或荒野都成了他的苗圃。這些蘋果籽在廣袤無垠的美國荒野茁長成樹,自行繁衍,自然雜交。而偉大神妙的變化果然發生,至19世紀時,美國的土地上已出現數百種前所未有的全新品種。

1885年至1950年間,以「強尼蘋果籽」為主題的書籍、劇本、歌劇等等高達300多種,而關於「強尼蘋果籽」的種種傳說軼聞,則在文學戲劇的描繪下,越顯奇誕,查普曼也因此成為美國最具有傳奇色彩的先民。

註釋

今日波士頓羅根機場(Logan Airport)所在處。

自然神論又稱理神論。流行於17及18世紀歐美知識界。近代歐洲的自然神論(Deism)思潮源自英國,是英國知識界因回應牛頓力學對傳統神學世界觀的衝擊而產生的一套宗教哲學。一般認為英國思想家赫爾伯特爵士(Lord Herbert of Cherbury, 1583-1648)是最早提出這概念的人。他主張「基督教是自然宗教」,上帝是「世界理性」或「有智慧的意志」;為非人格的始因。上帝作為世界的「造物主」,在創世之後就不再干預世界事務,而讓世界按照它本身的規律存在自然發展。自然神論推崇理性原則,反對神秘主義,認為人類對上帝的信仰合乎理性,毋須來自《聖經》中的神啟並反對以「預言」的應驗及「神跡」來證明上帝存在。簡言之,是歐洲近代思想界對傳統「天啟宗教」的反動。自然神論於17 至18世紀時在英國得到很大的發展,並影響了18世紀法國啟蒙思想家伏爾泰、盧梭等人。

書籍介紹

本文摘錄自《橄欖油到蘋果酒:超市裡的歷史課》,森海國際出版

作者:王善卿